マンション購入ガイド

![]()

同棲カップルにおすすめの間取りは?部屋選びのコツ・広さ・ストレスを減らすポイントも紹介

付き合っているパートナーと同棲することになりました。同棲では間取り選びも重要と聞きましたが、どのような間取りがよいのでしょうか?また物件を選ぶ際のポイントも教えてほしいです。

同棲する際、よく選ばれる間取りは1DK、1LDK、2DK、2LDKなどです。ただし、それぞれのカップルに適した間取りはライフスタイルによって異なるため、自分たちに合った選択をすることが大切です。物件を選ぶ際には生活リズムや、経済面などさまざまな要素を考慮して探す必要があります。

情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸

目次

同棲するときの間取りと広さ

カップルが同棲するメリットは、時間的な面や経済的な面などいくつかあります。たとえば、2人が別々に暮らす場合に比べて、仕事が忙しくても2人の時間を確保できる、家賃の負担を軽減しやすく節約になるといった点が挙げられます。ただし、お互いの生活リズムや価値観を踏まえて物件を選ばないと、ストレスの要因となり関係が悪化してしまう恐れがあるので、注意が必要です。

なお、国土交通省が発表した「住生活基本計画における居住面積水準」の資料によると、世帯人数別に最低限必要な居住面積の広さは、以下の数式で算出でき、2人世帯に必要な部屋の広さは最低でも30㎡とされています。

【世帯人数別に最低限必要な居住面積を求める際の算定式】

10㎡ × 世帯人数 + 10㎡

令和3年3月に国土交通省が発表した「住生活基本計画における居住面積水準」

| 水準 | 2人世帯に必要な広さ |

|---|---|

|

最低居住面積水準 (最低限の生活ができるレベル) |

30㎡ |

|

誘導居住面積水準:都市型 (都市居住でゆとりがあるレベル) |

55㎡ |

|

誘導居住面積水準:一般形 (都市以外の居住でゆとりがあるレベル) |

75㎡ |

この記事では同棲に向く間取りそれぞれの特徴や、物件を選ぶ際のポイントなどについて解説していきます。

同棲する際の間取りを選ぶときのポイント

同棲するための物件を選ぶときは、思いつきで決めるのではなく、さまざまなポイントを考慮して決めることが大切です。まずは間取りを決める際に検討するべきポイントを紹介します。

お互いの生活に合っているか

同棲する物件の間取りを選ぶ際は、お互いの生活リズムを考慮して検討しましょう。たとえば、どちらか一方が夜勤だったり、勤務時間が不規則だったりする場合には注意が必要です。一方が夜中や明け方に帰宅することで、パートナーの生活リズムを崩してしまい、睡眠不足や体調不良を招いてしまうケースがあるからです。このようなことを防ぐためにも、互いの生活リズムが異なる場合は、玄関やリビングと寝室の配置を意識して間取りを選ぶとよいでしょう。

また、自宅で仕事をするケース(リモートワーク)もあるので、集中できる空間として、もう一部屋余裕があってもよいかもしれません。ここで述べた具体例だけでなく、同棲する際は、お互いが必要以上のストレスや負担を感じずに、生活できる間取りを選ぶことが大切です。

経済的に問題はないか

家賃が2人で問題なく払える金額かどうか、事前に検討しておくことも重要です。同棲する場合の家賃は、2人の手取り月収合計の3分の1が、無理なく支払える金額の目安とされています。もし理想の物件が見つかっても、家賃が給与にあまりにも見合っていないと、家賃の支払いのために、安心して生活が送れなくなってしまう恐れがあります。

また、給与が安定していなかったり、家賃に対して見合っていなかったりすると賃貸住宅の入居審査が通らないこともあるため、注意が必要です。

同棲する場合、初期費用や家賃の支払いなどの経済的な負担をどちらか1人が受け持つのは、1人の負担が重過ぎるため、同棲生活が長続きしません。経済的な負担は2人で分担することを前提とするとよいでしょう。同棲する際は経済的な面も含めて2人でよく話し合い、自分たちに適した予算の範囲内で住みやすい物件を選ぶことが大切です。

スペースは十分にあるか

同棲する際はお互いの持ち物を確認し、必要な収納スペースがあるか確認しましょう。収納が足りないとリビングやダイニングなど、くつろぎたい場所にものがあふれてしまい、結果として暮らしにくい生活空間になってしまうことがあるからです。家具や家電といったインテリアについては「大きなソファーが欲しい」「観葉植物を置きたい」など事前に意見を出し合い、家賃の予算範囲内で、できるだけ希望が満たせる広さを確保するようにしましょう。

水回りの配置やサイズも意識する

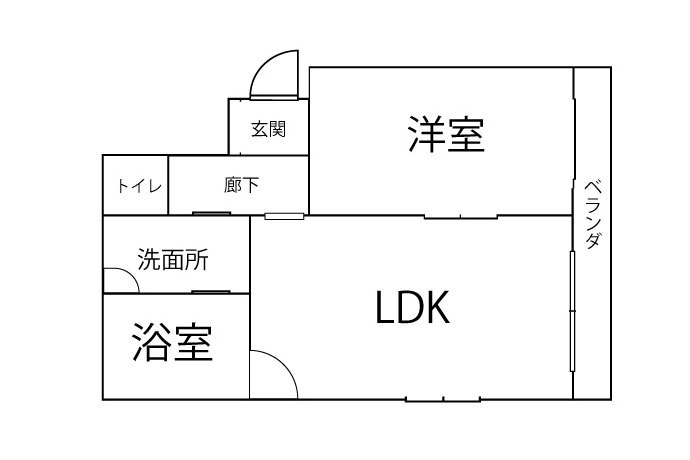

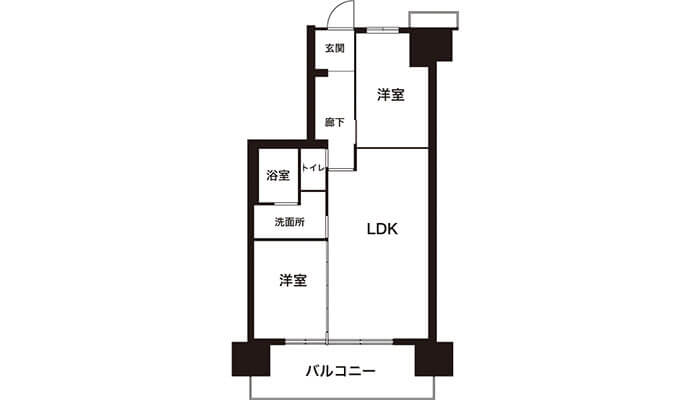

お風呂やキッチンのサイズ、洗面所やトイレの配置などは同棲生活するうえで大切なポイントです。お風呂にゆっくり入りたいなら浴槽が大きめ、料理が好きで自炊するならキッチンが広めの物件を選ぶといったように意識するとよいでしょう。また、洗面所とトイレが同じ場所にあるユニットバスのようなタイプの場合、一方が身支度をしている際にもう一方はトイレが使えないといった事態が発生するため、トイレと洗面所の配置はそれぞれ独立しているほうが便利といえます。

間取り選びのポイントを踏まえ、次は同棲におすすめの間取りについて具体的にお伝えしていきます。選ばれやすい4つの間取り(1DK、1LDK、2DK、2LDK)それぞれの特徴を見ていきましょう。

同棲するときの間取りで1DKは狭い?

1DKとは1つの居室と、ダイニング(D)、キッチン(K)が1つになっている間取りのことです。1DKは、1LDKや2LDKと比べて部屋の面積が比較的小さく、賃貸住宅であれば、家賃が比較的安いのが特徴です。

部屋の面積が小さいと、掃除に時間がかからないといったメリットもあります。ただし、1人暮らしで住むこともある間取りなので、同棲するにはやや狭いと感じたり、居室が1つしかなく、個人のプライベート空間が確保しにくかったりといったストレスを感じる可能性も念頭に置くとよいでしょう。

1DKは、ダイニングに対するキッチンの位置や広さによって、ダイニングの使い勝手が変わるため、間取りをよく確認しておくことが重要です。また、1DKは通常一人暮らしが想定されている間取りということもあり、賃貸住宅では2人以上の入居が認められていない物件もあります。1DKを選ぶ際は、こうした入居条件に注意しましょう。1DKは、家財道具の少ないカップルや、家賃を安く抑えたい方に向いている間取りといえます。

同棲するとき1LDKの間取りなら十分?

1LDKとは、1つの居室とは別に、リビング(L)、ダイニング(D)、キッチン(K)が付いている物件を指します。1LDKは、ゆとりのある1人暮らしをしたい人をターゲットにしているマンションが多く、共用部分や室内の設備が充実している物件が多い傾向にあります。1DKと同様に居室が1つしかありませんが、リビングが広く使えるので2人でもゆったり過ごせるでしょう。1DK・1LDK、ともに部屋の面積はそれほど広くない物件も多いため、便利な場所でも家賃が抑えられる傾向があります。そのため、立地・利便性を優先したい同棲カップルにおすすめの間取りです。

同棲するときの間取りで2DKなら費用が抑えられる

2DKとは2つの居室とダイニング、キッチンが1つになっている間取りのことです。居室の配置によって部屋の使い方が変わるため、1人暮らしからファミリーまで、幅広い層が利用できます。

2DKは2つの居室があるため、2人暮らしならそれぞれが自分の部屋を持つことができます。個人のプライバシーが保てるスペースが得られながらも、ダイニング・キッチンがあることで、2人で過ごす空間も確保できるのが2DKの魅力です。また、2DKは1LDKと同じくらいの面積であることが多いですが、ファミリー向けであるため、1LDKよりも家賃が安い傾向があります。さらに、部屋の配置次第では居室の1つをリビングとして利用できるケースもあるため、1LDKを検討している方にもおすすめの間取りです。

郊外にあるアパートのなかには今も2DKで新築の物件もありますが、一般的には比較的古い物件が多いため、設備がやや古かったり、部屋の配置が今の時代に合わなかったりするケースがあります。また、ダイニング・キッチンのスペースが最低水準である6畳程度の場合には、あまり家具を置くことができず、想像以上に狭いと感じてしまうこともあるため、注意が必要です。

2DKは、2人で使うスペースの広さを確保するより、家賃を抑えながらもそれぞれの部屋を持ちたいといった同棲カップルにおすすめの間取りです。たとえばテレワークが多い、生活のリズムが違うなどの事情で、個別の空間を持つ必要があるカップルは2DKを検討してみるとよいかもしれません。

同棲するときの間取りなら2LDKもおすすめ

2LDKとはリビング、ダイニング、キッチン、そのほかに2つの居室がある間取りのことです。部屋の広さは50㎡程度から80㎡程度のタイプまであり、幅広い層の方が利用できる間取りのため、人気があります。

2LDKは2人で住む場合、それぞれの部屋が持てるうえ、リビングやダイニングのスペースが2DKよりも広いため、空間的にゆとりのある生活ができる間取りです。1DKや1LDK、2DKと比較すると面積が広くなる傾向があるので、LDKや居室、水回りなどのレイアウトのバリエーションが豊富です。ただし、面積が広くなる分、家賃が高くなる傾向にあります。

また、多彩なレイアウトのなかからライフステージに合わせた間取りを選べるため、結婚を前提としていて、結婚後もその物件に住み続ける可能性がある同棲カップルにおすすめの間取りです。子どもがいても小さいうちなら無理なく生活できます。2DKと同様にそれぞれの部屋を持てる点で、在宅勤務が多かったり、生活リズムが異なっていたりするカップルに適しています。

同棲の間取りを決めるときの注意点

ストレスなく暮らすことができれば、パートナーとの関係が長続きしやすくなるため、同棲するときの間取りを決める際には事前に注意点をよく確認しておきましょう。

インテリアは部屋の広さに合わせる

テーブルやベッドなどインテリアのレイアウトを決めるのも、同棲にあたって、楽しみの1つです。しかし、間取りや部屋の広さに対して、インテリアが多過ぎると、後に配置の融通が利かなくなるため、注意が必要です。同棲をするうちに引越した当初よりも必要なものが増えたり、部屋のレイアウトに飽きたりすることも想定されます。また、自分はインテリアを増やさなくても、パートナーに趣味ができ、部屋に置くものが増えていくこともあるかもしれません。

そこで、インテリアのレイアウトを考える際は、後からでもレイアウトを替えやすいように、適度な空きスペースを作っておくのがおすすめです。また、空きスペースがあったほうが、空間を広く感じられるといったメリットもあるので、最初のうちはインテリアを少なめにしておくのがよいかもしれませんね。

おすすめのレイアウトの例は以下の通りです。

・背丈の低い家具を配置し、空間を広く見せる

・テーブルやソファーを配置することで、ダイニングとリビングの間仕切りをする

・シンプルなインテリアにする

結婚・同棲の解消といった未来のことも考える

結婚前提の同棲で、将来、子どもを持つ可能性についても考えているならば、居室の数についてはよく検討する必要があります。結婚後に再度別の物件に引越す選択肢もありますが、引越しにかかる費用や手間を考えると、結婚後も住み続ける場合を考慮しておくのが後々賢い選択となるかもしれません。たとえば、長く住める間取りを選ぶことで、引越しの費用を抑え、将来マイホームを購入するための貯蓄に回すというカップルもいます。

実際に、長谷工アーベストが販売する新築マンションの購入者は、25~39歳までが約55~60%の割合を占めており※2、25~29歳の購入割合が約10%という結果でした。加えて、当社の住み替えに関する意識調査※3では、20~40代のなかで目立った住み替え理由として、「今よりも広い家に住みたい」という意見があり、そのほか家族構成に合った間取りに対しても、ニーズが高まっていました。

このように、家族構成の変化に伴って間取りの変更を希望する方は多くいます。そのため、結婚を前提に同棲するのであれば、将来、家族構成をはじめとした変化が起きた際に再度別の物件購入を検討できるように資金を備えておくとよいかもしれないですね。

また、何かしらの理由で同棲を解消することになった場合も想定しておいたほうが安心でしょう。

たとえば、同棲を解消した場合でもその物件に住み続けたいと考えている場合は、1人で支払える範囲の家賃設定で物件を選ぶのがおすすめです。ただし、2人で住むことが賃貸条件に含まれている物件は、同棲を解消した際には住み続けられない場合もあるため、あらかじめよく確認しておきましょう。

同棲相手のことを考えて間取りを決める

円満な同棲生活を送るには、自分は満足していても、相手が生活する空間として「きつい」と感じている可能性について考慮する必要があります。価値観が異なることの多い生活空間の例は以下の通りです。

・個人の居室の有無

・浴室

・キッチン

・トイレ

・収納

同棲後にプライベート空間となる居室が欲しいと思う人も少なくないため、あらかじめ個人の居室の有無について検討しておくのは大切です。浴室は湯船にしっかりと入りたい、シャワーが使えればよいなど、使い方によって求める設備に個人差が生じやすい空間です。

また、自炊をする頻度が高いか否かは、食費といった経済的な問題だけでなく、キッチンに求める広さや使い勝手にもかかわってくるため、間取り選びにおいて重要なポイントの1つになります。どちらか1人、あるいは2人とも積極的に自炊をする場合は、日常的にキッチンに立ってもストレスがかからないよう、キッチンは広めで、家事動線のよい間取りを選びましょう。

さらに、トイレの配置も重要です。特に女性にとっては気になるポイントなので、居室やリビングとトイレの位置関係も確認しておくとよいでしょう。加えて、仕事や趣味で必要なものは各人で量や大きさが異なるため、収納スペースの不足がストレスにつながることもあります。そのため、2人が最低限必要なものがしまえるスペースがある間取りを選ぶとよいでしょう。

同棲をすると今までより長い時間を相手と共にするため、上記のようなポイントで価値観の違いをはじめとする同棲以前には知らなかった相手の一面が見えてくるものです。事前に相手の重視している観点も考慮して間取りを選ぶことで、同棲後に価値観の違いによるストレスが発生するリスクを減らしておきましょう。

結婚前提や将来の資産として考えるならコンパクト住宅の購入も視野に

ここまで賃貸住宅を前提にお話ししてきましたが、結婚を前提として同棲を始める場合には、コンパクト住宅の購入を検討してみてはいかがでしょうか?コンパクト住宅とは、単身世帯や2人暮らしといった少人数の世帯が心地よく住めるように、ほどよい広さで設計された住宅のことです。不動産経済研究所では、専有面積30㎡以上50㎡未満の物件をコンパクト住宅として定義しています。パワーカップルや、子どもがいない夫婦(DINKs)、シニアの夫婦、経済的にゆとりのある同棲カップルにおすすめの物件です。

コンパクト住宅は都心部で、コンパクトマンションとしてよく見られ、立地のよい物件が多いのが特徴です。ただし、近年は都心部から離れたエリアでも増加傾向にあります。以下に、長谷工アーベストが実施した各種調査※1のなかから、実際にマンションを購入した方の意見を紹介するので、コンパクト住宅の購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

| コンパクトマンション購入者の例 | 選んだきっかけ |

|---|---|

| 40代・単身女性(母と同居) | 同じ市内に住む母と同居する家を探していたところ、予算内で買える2LDKの間取りが見つかった。 |

| 40代・単身女性 |

両親と同居していた一戸建てが古くなり、家族で住み替えを検討。 駅近・買い物の便がよい物件が見つかり、両親と隣同士の住戸を購入できたので、理想的な近居が可能になった。 |

| 70代・単身女性 |

夫が亡くなり、一戸建てでの一人暮らしから、妹夫婦の近くに住み替えを考えた。 マンションなら、階段もなく、冬も暖かい等、老後の住まいとしても安心。周りに買い物施設もあって便利。コンパクトな住戸なので、一戸建ての売却資金内で購入可能だったことも決め手に。 |

※上記は、部屋面積50㎡台のマンションを購入した方の実例

コンパクトマンションは物件の面積が比較的小さいため、ファミリータイプの物件と比較すると、手頃な価格で購入できる傾向があります。

コンパクトマンションが気になる方は、実際に以下のサイトから希望のエリアにコンパクトマンションがあるのかを検索してみるのも、おすすめです。

●長谷工アーベストの住まい検索サイト「長谷工の住まい」はこちら

条件別にさまざまな物件を探すことができたり、住まいに関するお役立ちコンテンツをご提供したりしています。ぜひご活用ください!

同棲の間取りはよく話し合ってから決めよう!

ここまで同棲におけるそれぞれの間取りの特徴や、物件を選ぶときのポイントなどについて解説してきました。同棲は一人暮らしや、子どもの頃から一緒に過ごしてきた家族と暮らすのとは異なる部分も多く、ときにストレスや生活のしにくさを感じることもあります。

同棲生活を快適に過ごすためには、お互いのライフスタイルや経済的な面について、よく話し合ってから物件を選ぶことが大切です。ライフスタイルや経済面を考慮するなら、同じ面積の部屋でも間取りによって使い勝手が変わってくるため、間取りについてもよく検討しましょう。

たとえば、部屋を広くした分、住居費がかさみ、ゆとりを求めたはずが、経済的余裕がなくなってしまうことも起こり得ます。この例のように、暮らしやすさだけ重視して物件を選び、そのほかの条件を疎かにしてしまうと、ほかに弊害が生じる可能性があるため、多角的な視点から検討するようにしましょう。

また、長谷工アーベストでは2人暮らしにぴったりの新築分譲マンションを多数取り扱っています。

「結婚前提で同棲を始めるため、マンション購入も検討しているけど流れがよく分からない」という方は、長谷工住まいアドバイザーが、プロの視点からより適した間取りや物件をご提案します。住まい探しにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

●長谷工の住まいアドバイザーへの無料相談はこちら

住まい探しのプロである長谷工の住まいアドバイザーが住まい探しのご相談を無料でお受けしています!

●VRで物件を体験するにはこちら

手軽に自宅でモデルルームの体験をしてみませんか?

●長谷工アーベストの住まい検索サイト「長谷工の住まい」はこちら

条件別にさまざまな物件を探すことができたり、住まいに関するお役立ちコンテンツをご提供したりしています。ぜひご活用ください!

※1出典:Market Mansion Research

※2:2022~20223年上半期までの期間での割合

※3出典:2022年長谷工アーベスト住宅需要調査(首都圏モニター)持家層

情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸

不動産サポートオフィス

代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。不動産コンサルタントとして、物件の選び方から資金のことまで、住宅購入に関するコンサルティングを行なう。

HP:http://2103-support.jp/?page_id=14