マンション購入ガイド

![]()

耐震等級とは?等級別の耐震性や地震に強い住宅の特徴を解説

最近、マイホームの購入を検討しています。日本は地震が多いので、住まいの耐震性が気になっていたところ、知り合いから「耐震等級」を調べておくとよいといわれました。耐震等級とは何でしょうか?詳しく教えてください。

日本には、建物の地震対策の1つとして、地震に対する建物の強度を示す「耐震等級」という指標があります。耐震等級は0等級、1等級、2等級、3等級に区分されており、数字が大きいほど耐震性が優れていることを意味します。家を購入する際は、不動産会社に耐震等級を確認するとよいでしょう。

情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二

目次

住まいの耐震性に不安を感じたら?

地震大国の日本は、地震がいつ、どこで起きても不思議はないといわれています。この30年の間だけでも、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)、北海道胆振東部地震(2018年)など最大震度7を記録する地震が多く発生しました。大地震が起こると生活基盤が大きな被害を受けることがあるため、住まいの耐震性や安全性が気になっている方もいるのではないでしょうか?

住宅の耐震性を判断するチェックポイントはいくつかありますが、そのうちの1つが「耐震等級」です。耐震等級は、建物の耐震強度を示す指標であり、知っておくと住まい探しや家づくりの際に役立ちます。この記事ではこれから購入する住まいや現在の住まいの耐震性が気になる方に向けて、耐震等級について解説していきます。

耐震等級とは?

耐震等級とは、地震が起きた際の建物の耐久力を示す基準のことです。2000年に施行された「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に基づくもので、基準は「住宅性能表示制度」内で規定されています。住宅性能表示制度とは、第三者機関の審査によって、建物の性能や耐震性を認定する制度です。

耐震等級は0~4等級に区分されており、数字が大きいほど耐震性が高いことを意味します。0等級とされるのは、1等級に満たない中古住宅です。

耐震等級を決める際の評価項目には、構造躯体(基礎、柱、梁、壁、床など、建物の構造耐力にかかわる主要な部分)の「損傷防止」「倒壊等防止」の2種類があります。

●損傷防止

・数十年に1度は起こり得る地震や暴風雨などの大きな力に対して、大規模な修復工事が必要になるような損傷が生じないかどうかを評価するもの

●倒壊等防止

・数百年に1度は起こり得る大きさの災害に対して、損傷は受けても人命が損なわれるような壊れ方をしないかどうかを評価するもの

以上2種類の防止対策に準じて耐震性の等級が決まりますが、等級ごとにどれほどの耐震性を示すのか詳しく見ていきましょう。

耐震等級1

建築基準法によって、1981年に定められた新耐震基準と同じ強度の建物です。震度6~7相当の地震に対して、多くの建物が倒壊しない強度を保持するように構造計算されています。

耐震等級2

耐震等級2は地震に対する耐久力が耐震等級1の1.25倍を有する建物を指します。震度6~7程度の地震にも耐え、一部の修繕で済むと想定されています。

たとえば学校や病院など、避難所に指定される建物は、耐震等級2以上の基準を満たしていなければなりません。また、長期にわたり良好な状態で住み続けられる住宅基準を示す「長期優良住宅認定制度」では、耐震等級2以上が認定の条件とされています。

●長期優良住宅に関する記事はこちら

マイホームの購入を検討している人に向けて、長期優良住宅のメリットと注意点を分かりやすくご紹介します。

耐震等級3

地震に対する耐久力が耐震等級1の1.5倍を有する建物です。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物の基準は、耐震等級3です。一般住宅であっても、鉄骨造(S造)・鉄筋コンクリート造(RC造)などの防災拠点と同等レベルの建物であれば、耐震等級3として認められます。

また、地震保険には耐震等級割引というものがあり、耐震等級3の住宅の場合、50%の割引を受けられます。

●地震保険に関する記事はこちら

地震保険の補償内容や補償額、保険料に関して解説します。

耐震等級と耐震基準の違いとは?

建物の耐震強度を示すものには、耐震等級のほかに「耐震基準」もあります。似ている言葉ですが、それぞれの違いについても知っておきましょう。

耐震等級は、人命を守ること、そして建物自体も守ることを目的とした指標です。一方の耐震基準は、人命を守ることを目的としたものであり、どのような建物であっても、規定の耐震基準をクリアしない限り建築することはできません。

いい換えると、耐震等級が住宅の耐震性の高さを評価する指標である一方、耐震基準は住宅を建築するうえで必ず満たさなければならない基準です。地震大国である日本では、大震災が発生するたびに、耐震基準の見直しが行われてきました。そのなかでも特に大きな改正が行われたのが、1981年です。そして改正に伴って、1981年6月以降に適用された耐震基準のことを「新耐震基準」と呼ぶようになり、さらに細かい改正を重ねながら現在も使用されています。

●新耐震基準に関する記事はこちら

1981年まで用いられていた「旧耐震基準」と、それ以降の「新耐震基準」について詳しく解説しています。

耐震等級が決まる4つの要素

ここまで、建物の耐震性の評価基準について見てきました。災害時に備えて地震に強い住まいを見つけたいですよね。地震に強い家を見分けるには、耐震性に着目しましょう。住宅の耐震性は、以下の4つの要素によって決まります。

●建物の重さ

重量のある建物は地震の影響を受けやすく、上の階や屋根が重いほど、地震発生時にかかる負荷は大きくなります。逆に上部構造の重量は軽いほうが、地震発生時にかかる負荷は小さくなるため、軽量の建物のほうが耐震性は高いといわれます。

●耐力壁

地震の横揺れに対抗するために筋交いを入れた壁を、耐力壁と呼びます。耐力壁が多い建物ほど、地震が起きた際の変形を防ぐことができ、耐震性が高くなるのが一般的です。

●耐力壁と耐震金物の配置場所

耐力壁は地震の揺れに強いものの、1か所に集中していると、地震の揺れがほかの部分に影響を及ぼし、建物が崩壊する恐れもあります。耐力壁は、設置する場所とバランスが大切です。

また、土台と柱、梁などをつなぐ金物も耐震性に影響を与える重要な要素です。この金物は「耐震金物」と呼ばれ、形や使う場所が規定されています。たとえば、2000年以降は地震の揺れで柱が抜けないように、ホールダウン金具といわれる、土台と柱をしっかりとつなぐ特別なボルトの設置が義務付けられるようになりました。

●床の耐震性能

床は建物の重さを支えるだけでなく、地震の揺れにも抵抗します。床の耐震性が高いほど、床とつながる耐力壁の効果も高まります。

以上の4つの耐震性を高める要素は、木造(W造)、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のいずれの住宅構造にも共通するものです。

耐震等級と併せて知りたいチェックポイント

地震による建物への被害を抑えるためには、建物を建てる際の「工法」も重要です。特に地震対策のための工法は「耐震工法」と呼ばれ、これまでさまざまな技術が生み出されてきました。

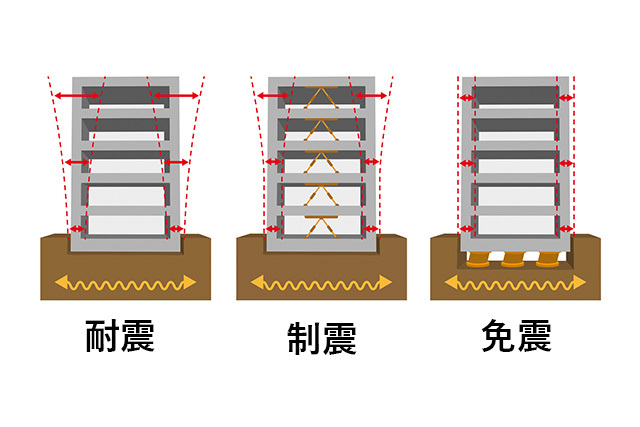

耐震工法を細かく分けると「耐震」「制振」「免震」の3種類があります。どれも「地震による被害を軽減する」という目的は同じですが、それぞれ考え方やアプローチが異なります。

●耐震

建物の壁や柱、梁や床などを強くし、地震の揺れに耐えるようにする工法です。多くの木造住宅で使われています。

●制振

弾力性のある制振ダンパー等を組み込む工法です。制振ダンパー等が地震のエネルギーを吸収し、建物の主要構造部に伝わる力を軽減させることができます。

●免震

建物と基礎の間に地震の揺れを緩衝する免震ゴムやダンパーといった装置を設置し、地盤と切り離すことで、地震の揺れを建物に伝えないようにする工法です。

耐震等級を調べるには?

これから購入する住まい、あるいは今の住まいの耐震等級を調べるにはどうしたらよいのでしょうか?ここからは、耐震等級の調べ方についてご紹介します。

建売住宅

建売住宅の購入を検討している場合は、ハウスメーカーや工務店が設計する際に耐震等級を決めているため、購入前に確認するとよいでしょう。ただし、住宅性能表示制度は任意のため、第三者機関による認定を受けていない場合は「〇等級相当」のように表現されます。建築士が算出したものなので、建物自体の耐震性を疑う必要はありませんが、前述した地震保険料の割引を受けるためには認定が必要となるため、注意しましょう。

一方、既に建売住宅を購入し、長年住んでいる場合は、ハウスメーカーや工務店に確認しても等級が分からないことも考えられます。耐震等級の認定は、品確法が制定された2000年からなので、それ以前の建物には耐震等級の認定がないのです。もし、耐震等級が分からなければ、ハウスメーカーや工務店に認定を受けられないか、相談してみることをおすすめします。

注文住宅

これから注文住宅を建てたいと考えている場合は、希望する耐震等級を選んだうえで、設計と工事を依頼することが可能です。その際、一般的に耐震等級を高くするほど建築費用も高額になるため、資金計画は慎重に行いましょう。

既に住んでいる注文住宅の耐震等級を調べるには、ハウスメーカーや工務店に連絡して確認しましょう。また、正式に耐震等級に関する認定を受けるには、ハウスメーカーや工務店に依頼して、「住宅性能評価書」を取得する必要があります。住宅性能評価とは、住宅構造の安定性や火災時の安全性、柱や土台などの耐久性等を数値や等級で評価するものです。

新築マンション

新築マンションの場合、耐震等級を決めるのは不動産の企画・開発事業者となるため、購入前に営業担当者に確認しましょう。

中古住宅

中古のマンション・住宅の場合は、まず不動産会社に確認するとよいでしょう。耐震等級の評価が行われておらず、調べても分からない場合には、改めて住宅性能評価書を取得する必要があります。ただし、マンションの場合はマンション全体で住宅性能評価書を取得しなければならないため、売却時に耐震等級が分からなければ現実的に耐震等級を知ることは難しいといえます。

家を建てるなら、どの耐震等級?

自分で家を建てる場合は耐震等級を選べますが、建築費用は等級が上がるほどかかります。では、どのくらいの耐震等級にすればよいのでしょうか?耐震等級の目安について、目的別に見ていきましょう。

安全性を重視する場合

安全性を重視する場合、耐震等級2~3を満たしている住宅がよいでしょう。耐震等級2~3の基準があれば、避難場所や防災拠点と同等の耐震性があるため、大地震に対しても高い安全性が期待できます。

ただし、耐震等級1であるからといって、決して地震に対する安全性が低いというわけではありません。建築基準法における耐震基準では、構造種別や工法に関係なく、大規模地震でも倒壊・崩壊する恐れのない建築を行うように定めています。つまり、日本の住まいは建築基準法に従って建築するため、耐震等級1でも耐震基準はクリアしているということです。

しかし、1981年以前に建築した中古住宅は、現行の新耐震基準を満たしていない可能性があります。中古住宅を購入する場合は、「耐震基準適合証明書(その建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類)」や先述の住宅性能評価書などによって、新耐震基準を満たしていることが証明されているかを確認しましょう。

コストや間取りを優先する場合

コストや間取りを優先するなら、耐震等級1の住宅がよいでしょう。耐震等級の高い住宅は建築コストに加えて耐震等級評価費用がかかるため、全体のコストが高くなります。

ただし、耐震等級を高くすると確かに初期費用はかさみますが、メリットも多くあります。たとえば、高い耐震性(耐震等級2級以上)や省エネ性など、複数の項目を満たしている高性能な住宅は、「長期優良住宅」に認定され、固定資産税や住宅ローン控除の利用の際に優遇を受けることができるのです。

また、フラット35Sを利用すれば、低金利で住宅ローンを借り入れできるようになるうえに、地震保険の耐震等級割引の対象にもなります。そのため、税金や住宅ローンの優遇のほかに、有事の際の安心や安全などを考慮すると、耐震等級の高い住宅を選ぶことはメリットがあるでしょう。

なお、耐震等級2~3の建物は壁が増えたり、柱や梁が太くなったりするため、間取りが制限されることもあります。注文住宅を購入する場合は、コストや間取りのことも考え合わせながら耐震等級を決めるのがおすすめです。

耐震等級を目安に安全な住まいを選ぼう!

耐震等級は、安全な家選びや家づくりを考えるうえで役立つ指標です。現在の住まいの耐震等級が「0」という方や、耐震強度を強めたい方は、耐震リフォームを検討してみましょう。

耐震性が低い住宅であっても、適切な耐震リフォームを施すことで、耐震等級を1から2、あるいは3に引き上げることが可能です。ただし、リフォームにかかる費用は、建物の状態、建物の構造、希望する耐震等級などによって変わるほか、工事期間が長期にわたるケースも考えられます。工事期間によっては、仮住まいが必要になることもあるでしょう。耐震リフォームを希望する場合は、まず建物の強度や耐震性を調べる耐震診断を行い、工務店と費用や期間についてよく相談したうえで決定してください。

長く安心して暮らせることを重視するなら、家選びは旧耐震基準(耐震等級0)の中古よりも耐震基準を満たしている新築がおすすめです。新築マンション・新築一戸建てへの住み替えをご検討の方は、長谷工アーベストへご相談ください。豊富な専門知識を持った住まいのプロ「長谷工の住まいアドバイザー」が、家選びに関するさまざまな疑問にお答えします。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

●長谷工の住まいアドバイザーへの無料相談はこちら

住まい探しのプロである長谷工の住まいアドバイザーが住まい探しのご相談を無料でお受けしています!

●VRで物件を体験するにはこちら

自宅にいながら気軽にモデルルームを体験できる「Virtual Reality MODEL ROOM」です。憧れの住まいを自由にご覧いただけます。

●長谷工アーベストの住まい検索サイト「長谷工の住まい」はこちら

条件別にさまざまな物件を探すことができたり、住まいに関するお役立ちコンテンツをご提供したりしています。ぜひご活用ください!

情報提供:不動産鑑定士 竹内 英二

株式会社グロープロフィット代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産キャリアパーソン、中小企業診断士。不動産の専門家として、不動産鑑定やコンテンツのライティングを行う。

HP:https://grow-profit.net/